節序(季節)、 禁省(宮中へのつとめ)、 宴会、 閑適、

尋訪(人を訪ねて)、 遊覧、 贈答(詩のやりとり)、

送別、 客旅(旅にあって)、 感慨、 悼傷(人の死をいたむ)、

仙釈(道教や仏教)、 憑弔(昔をしのぶ)、 征戊(国境守備)、

宮掖(奥御殿)、 閨閤(妻の思い)、 歌曲、

詠古(歴史をうたう)、 農桑(農家のくらし)、 図画(絵画にちなんで)、

詠物(身のまわり)。

| らんだむ書籍館 |

|

|

目 次 (21類)

節序(季節)、 禁省(宮中へのつとめ)、 宴会、 閑適、 尋訪(人を訪ねて)、 遊覧、 贈答(詩のやりとり)、 送別、 客旅(旅にあって)、 感慨、 悼傷(人の死をいたむ)、 仙釈(道教や仏教)、 憑弔(昔をしのぶ)、 征戊(国境守備)、 宮掖(奥御殿)、 閨閤(妻の思い)、 歌曲、 詠古(歴史をうたう)、 農桑(農家のくらし)、 図画(絵画にちなんで)、 詠物(身のまわり)。 |

|

|

|

2冊、明治14(1881)年2月 翻刻、双玉書楼(翻刻人:梅谷宇野)。

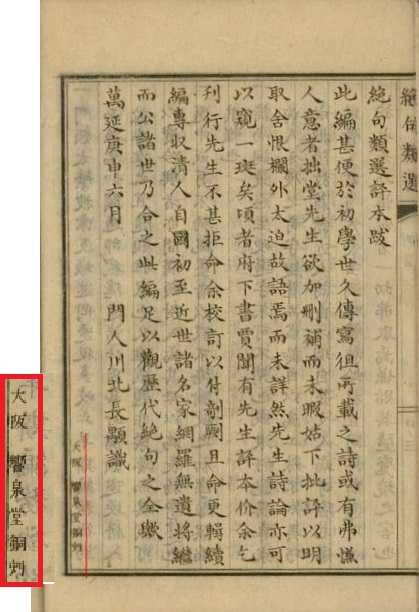

銅刻版、縦12cm、横9.5cm。

唐代から清代にわたる七言絶句の名詩3000首を、21の類に分けて編集し、欄外に簡単な批評文を添えた書である。

はじめ、津藩の儒者・津阪東陽(名は孝綽。1744-1825)が、類別の書「絶句類選」を編集した。序文によれば、文政7(1824)年に完成したらしいが、生前には刊行に至らなかったようである。(東陽は、その翌年に没している。) 子息の津阪有功らの手によって刊行されたのは、その死から3年後の文政11(1828)年のことであった。

その後、同じ津藩の儒者・斎藤拙堂(名は正謙。1797-1865)が、この「絶句類選」中の主な詩に批評を書き加えた。この批評文を加えた書は、「絶句類選評本」として文久2(1862)年に刊行された。

斎藤拙堂は、津阪東陽と同じ藩に属したわけではあるが、二人は特別な関係はなかったようである。50歳以上もの年齢差があるので、接触もなかったかもしれない。

ここに紹介するのは、文久2年刊行の「絶句類選評本」を、明治に入ってから翻刻したものである。文政11年刊本、文久2年刊本とも通常の木版本サイズであったと思われるが、この翻刻本はいわゆる袖珍版で、現在の文庫本よりやや小さめのサイズである。

そのため、木版印刷でもなく活版印刷でもない、銅刻という印刷方法が使われている。

銅刻とはエッチング(etching)のことで、わが国では司馬江漢(1739-1818)が実用化の先鞭をつけた。ふつう、地図の印刷や活版印刷本の挿図の印刷に用いられた技術であるが、本書は全体がこのエッチング技術によって印刷されている。

エッチングでは、表面に防食剤を塗った銅版に鉄筆で文様を描き、それによって金属面が露出した部分を腐食させて印刷原版とする。きわめて精密な線描が可能なので、本書のように、おそらく原書の3分の1位に、縮小印刷することができるわけである。

津阪東陽の叙(序文)

昔、桓譚(字は君山。前漢末~後漢初めの人)が揚雄(字は子雲。前漢の人)に賦の作り方を学んだとき、揚雄は千首の賦を暗誦させた。これは、能力を拡大させるだけではなく、発展をはかるためでもあったのだろう。

初心者が詩の作り方を学ぶ場合も、自分の構想について、あらかじめ参考になる作品を頭に入れておかなければ、終日苦しみ考えたところで作品を完成させることはできない。ゆえに、詩を学ぼうとする者は、まず多くの詩を読むべきである。諺に、唐詩を誦すること一千首ならば、詩を作ろうとしなくても口をついて出てくる、というのもこの意である。

私は、唐以降の諸家の詩集から典雅にして規則にかなったものを抽出し、家塾の教科書として総計三千首を選定した。対象を七言絶句のみに限ったのは、この詩体は多くの語を用いる必要がなく、習いやすいからである。昔の人も、この詩体について、上は古風(古詩)に進むことができ、下は律詩に接することができて、初心者が学ぶには最も適したものであると言っている。

この道に進む者は、ここに集めたものの中からお手本にするものを選び取ることによって、その能力を伸ばし、発展させることができよう。これ、私が後進の人たちに望むところである。

文政七年甲申八月 東陽老人、稽古精舎に於いて題す。

この文は、東陽の編集意図をよく表わしている。また、七言絶句が初心者一般に適した詩体であるとする見解も妥当なものであろう。

広瀬淡窓(1782-1856)の「淡窓詩話」(明治16年初刊)に、「詩の妙は絶句にありと称し、古今の詩集を抄録するにも、七絶のみを取りて世に行ふ」と批判しているのは、本書のことではないかと思われる。淡窓は、童子無学の輩は絶句から入るが、学力備わった者は古詩から入るべきであると述べている。古詩の方が本格的であるからということらしいが、理屈に過ぎた論といえよう。

津阪東陽の文のあとには、さらに1行があって、「八年乙酉夏日 菱湖 巻大任書」と記されている。つまり、この序文は巻菱湖によって清書されたものである。

巻菱湖(名は大任。1767-1833)は、新潟の人。江戸で塾を開き、書家として名声を博していた。

銅刻者は、この菱湖の滑らかな書体を巧みに写し取っている。これらの文字も3分の1位に縮小されているはずであるが、おそらくは全てをフリーハンドで行なったのである。

叙(序文)に続いて 「例言」 があり、5ヶ条にわたって詩の内容的な選択基準が示されているが、ここでの紹介は省略する。

絶句類選評本跋

斎藤拙堂の門人・川北長顒が、「絶句類選評本」を出版するに至った経緯を記している。

初めに、「この書は、初学者にとって大変便利なので、世に久しく伝写されてきた」という。津阪東陽の「絶句類選」は、刊本だけでなく、写本としても大いに行なわれていたのであろう。初学者だけでなく、案外専門家にも重宝がられたのではないだろうか。頼山陽もこの書を持っていて、自ら評注を加えていたという。(市島春城「随筆頼山陽」。 … 山陽の評注本は関東大震災で失われたと記されている。) 前記した広瀬淡窓の批判の文からも、「絶句類選」の流行ぶりが伺える。

拙堂は、「絶句類選」を編集し直そうとして、とりあえず取捨を明らかにするための批評を書き加えた。批評は簡潔なものであったが、拙堂の詩に対する考え方を窺うに足るものであった。このため、まず門人達の間で大いに読まれたのであろう。それを、やがて書肆が聞きつけて、ぜひ出版させてほしいと申し出てきたというのである。

拙堂は、梅花の名所である、奈良の月ヶ瀬を訪れた際の紀行文「月瀬記勝」によって知られている。 この川北長顒の跋文の日付(万延元(1860)年)は、「月瀬記勝」の刊行時(嘉永4(1851)年)からちょうど10年後であり、その間にすっかり文名を馳せた拙堂は、書肆から持て囃される存在になったのであろう。

書肆の申し出を受け入れて、拙堂はこの川北に校訂を命じ、「絶句類選評本」の出版に至ったわけである。その際に拙堂は、清朝の詩人達の作品だけを網羅したものを、本書の続編として編集するように併せて命じたというが、そちらの方の編集・出版は実現しなかったようである。

ページの左下隅に小さく「大阪 響泉堂銅刻」とあって、この銅刻印刷を担当した工房が示されている。(実は扉にも表示されているのだが、扉部分は大きく破損しているので、ここの表示の方を掲げた。)

響泉堂は、明治期の大阪で銅版画家・南画家として活躍した森琴石(1843-1921)の工房である。 (琴石の作品と響泉堂の制作物の全容は、熊田司・橋本節也 編「森琴石作品集」〔2010年、東方出版〕に示されている。)

本文 1 宋・張栻 「立春」

以下には、拙堂が 特に注目・評価している詩を三つほど、紹介する。

最初のページ。

「節序類」の立春の詩題から始まっている。春の詩から始まっているのは、古今集以来の我が国の勅撰集の例が頭にあったからであろうか。

この立春の詩のように、類の中は詩題によってグルーピングされ、同じ詩題の作品については作者の時代順に並べられている。

詩題の上の半月形の印や〇印は、拙堂によって付された取捨を示す印と思われる。〇を2つ付けたものもあるが、これらはすべて取る(残す)べきものを表わしているようで、全く印が付されていないもの(次頁以降にかなりある)が捨てるべきもののようである。

張軾(軾は誤りで、正しくは木偏)の「立春」の詩の上部に小さく記された「有徳者の語、おのずから道気あり」というのが、この詩に対する拙堂の批評である。

張栻(1133-1180)は、宋の学者。朱熹の友人で、後輩の陸九淵や王守仁に尊敬されたというから、有徳者であったことは確かである。

律回り 歳暮れて 氷霜少なく、

春の人間に到るを 草木知る。

便ち覚る 眼前に生意満ち、

東風 水を吹いて 緑 差差たるを。

作者が立派な学者であるということなどは頭におかず、すなおにこの詩を読めば、そこはかとない春の息吹きに対する、繊細な感覚が汲み取れるように思うのだが。

ちょっと解りにくいのは、始めの「律回り、歳暮れて」の部分であろう。

現在の暦では立春は2月初めであるが、昔の暦(陰暦)では、だいたい年の改まる頃で、「年のうちに春は来にけり…」という場合もあった。「歳暮れて」とはそのような時節を言い表わしている。また、中国では、音調の十二律を12ヶ月に割り振り、月の別名とする表現法があった。十二律は、陽に属する六律と陰に属する六呂に分かれるが、この六律(陽)と六呂(陰)を交互に割り振ったのである。この表現法によれば、立春は、陰の大呂(12月)から陽の大簇(1月)への変わり目の頃となるので、これを「律回り」と言い表わしたのである。

このあたりをことごとしく解釈すれば、張栻は、陰から陽への展開を季節の変化と結びつけて捉えていたことになる。それを拙堂は観念的であるとみて、「道気あり」と評したのであろうか。

本文 2 宋・晁端友 「宿斉州西門外旅舎」

以下の紹介では、原書の画像掲載を省略する。

「客旅類」における宋の晁端友の「宿斉州西門外旅舎」という詩に、拙堂は〇2つを付け、やや長い批評を下している。

「斉州西門外の旅舎に宿る」

寒林の残日 棲鴉ならんと欲し、

壁裏の青燈 乍ち有る無し。

小雨 喑喑として 人 寐ず、

臥して聞く 羸馬の残芻を齕むを。

拙堂の評。

身を容れて夜に倦むの光景、写し得て真に切なり。 是れ、宋絶の最上乗なるもの。 芭蕉の俳歌に「蚤しらみ馬の尿するまくらもと」と云へるも、客中 夜に倦むの意にして、此の詩の結句に同じ。 今此の詩を「静中の妙境」と為すは、恐らくは作者の意に非ざるべし。

晁端友の詩のあとに記された「静中妙境」の4字は、津阪東陽の評語と思われる。残芻を噛む音を聴くのも、ちょっと意外(新鮮)で面白く感じた、という解釈であるが、拙堂はそうではなく、なすこともなく語る相手もない、退屈で寂しい旅の夜の心境がうたわれているのであるという。残芻を噛む音は、作者の感情を表わすための道具立てにすぎない、とするわけである。

本文 3 唐・孟浩然 「過融上人蘭若」 、 〔付〕唐・郎士元 「柏林寺南望」

「仙釈類」における 孟浩然の「過融上人蘭若」は、友人の僧の寺を訪れた時の詩であるが、その寺は 鳥のみが通う山のほとりにあった。 拙堂は、こうした静寂を尊ぶところが、孟浩然らしくない という。

「融上人の蘭若に過る」

山頭の禅室 僧衣を挂け、

窓外 人無く 渓鳥飛ぶ。

黄昏 半ば 下山の路に在り、

却いて聴く 鐘声 翠微に度るを。

拙堂の評。

語語清秀にして、結には依恋の情あり。 其の境の幽遐なること、想うべし。 然るに襄陽(孟浩然)の口吻に類せず。 因って、「品彙」を検するに、綦毋潜の作なりとす。 想うに、応に是なるべし。 「全唐詩」には、孟・綦の二集に倶にこれ有るも、恐らくは是に非ず。 「度」の字を、「品彙」には「恋」に作る。 「恋」、更に佳とす。

綦の詩は下山のとき鐘を聞き、郎の詩は上山のとき鐘を聞くものにして、おのおの意趣有り。 選者の相比べて編次せるは、応に意無きに非ざるなり。

文中にいう「品彙」は、明の高棅が編集した「唐詩品彙」という選集のことである。 拙堂は、この書の記載にもとづいて、作者は孟浩然ではなく綦毋潜であるとする。 綦毋潜は、あまり知られていないが、孟浩然と同じく盛唐の人である。

また、拙堂は、結句の「度」は「恋」の方がよいという。 そうするとこの句は、「却いて鐘声を聴き、翠微を恋う」となろうか。 「恋う」とは、(風景に魅せられて)立ち去りがたく思う、という意味である。

最後のところでいう「郎の詩」とは、次に掲げられている郎士元 (これも盛唐の人) の「柏林寺南望」を指している。 この詩の訓読も 示しておく。

「柏林寺南望」

渓上 遥に聞く 精舎の鐘、

舟を泊め 微逕 深松を度る。

青山 霽るるの後 雲 猶在り、

画き出す 西南の四五峯。

終