「新疆省喀喇和卓 唐時代高昌國人墳墓発見 木心女子土偶首部」

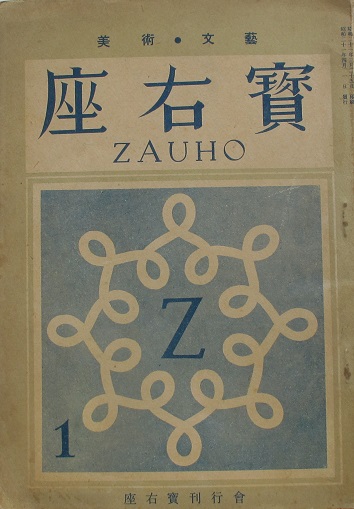

目 次

芸術雑俎 (1) 児島 喜久雄

美術雑感 武者小路 実篤

正倉院三彩 小山 富士夫

宗達・光悦私論 徳川 義恭

唐代木心女子土偶首部 熊谷 宣夫

|随 | 清長 長与 善郎

| | 今は昔 滝井 孝作

|筆 | 旧知 大久保 泰

志賀直哉への手紙 梅原 龍三郎

雪 (短歌) 斎藤 茂吉

小説 悪戯 (1) 志賀 直哉

編輯後記

口絵 (原色版) 旅順博物館 女子土偶の首

(グラビア) 石棺の彫刻とデッサン

オリンピアのアポロの臍

アポロとヘルメスの臍

ミロのヴイナスとアフロデイテの臍

梅・宗達

牛・宗達

ルソー

デユヒイ