目 次

特集 ロマン・ロラン研究第40号記念

[未発表文献]

自叙伝のためのノート ロマン・ロラン

[フランス文芸批評界の第一人者による作家論]

ロマン・ロランの偉大さは永い忍耐にある クロード・ロワ

[日本人最初のロラン訪問記]

ロマン・ロオランの印象 成瀬 正一

オルガ山荘とロラン日記 中村 星湖

[討論]

革命劇「ダントン」をめぐって

窪村 義貫・大槻 統・青木 彰・辰濃 治郎

鈴木 崇・岸崎 隆生・川崎 輝子・小島 正喜

蜷川 譲・鈴木春香・山崎 実・牧田 美智子

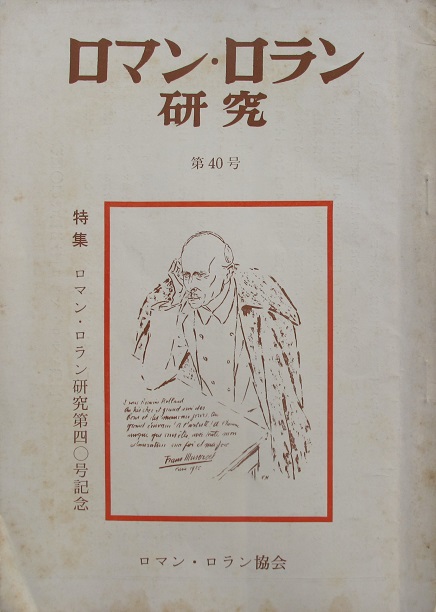

表紙 フランス・マズマレールのデッサン